【导读】在高速图像采集模组中,EMI(电磁干扰)一直是工程师面临的关键挑战。随着分辨率和帧率的不断提高,数据传输速率已普遍达到数Gbps级别,任何微小的信号失真或电磁泄漏都可能引发图像噪声、链路不稳定甚至系统崩溃。因此,在完整信号链中,连接模组与主板的线缆成为影响EMI性能的关键环节。在众多线材结构中,极细同轴线(Micro Coaxial Cable)凭借其优异的屏蔽特性和信号完整性,已成为高速图像采集系统中的主流选择之一。

一、高速图像模组为何推荐采用极细同轴线?

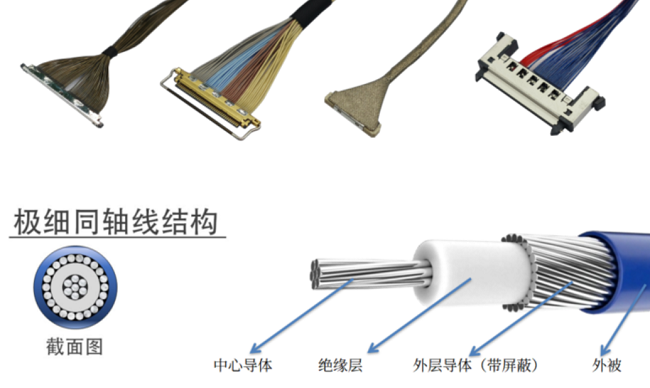

极细同轴线是专为高速差分信号传输设计的结构化线缆,其内部由中心导体、绝缘介质、屏蔽层和外护套组成。相较于传统的FPC或排线,极细同轴线在EMI控制方面具备显著优势:

1.1、天然屏蔽结构:每根信号线均带有独立屏蔽层,既能有效抵御外部电磁干扰,也能抑制信号自身的对外辐射。

1.2、阻抗稳定与高信号完整性:特性阻抗可精确控制在45Ω或50Ω左右,从而最小化高速差分信号传输过程中的反射。

1.3、兼顾高密度与柔性:线径通常为0.3~0.5mm,既满足高密度布线需求,又具备良好柔韧性,适用于摄像头模组、小型主板及折叠结构等紧凑空间。

1.4、支持更高传输带宽:高质量的极细同轴线可承载10Gbps甚至更高的数据速率,为4K/8K图像传输提供充足的带宽保障。

二、EMI视角下的极细同轴线选型关键

2.1、屏蔽层结构:屏蔽性能直接决定EMI水平。建议选用编织层与箔包覆相结合的双层屏蔽结构,覆盖率不低于85%。同时,屏蔽层在模组端与主板端均需实现良好接地,以避免地环路引入干扰。

2.2、导体与介质材料:导体过细会增加信号损耗,过粗则影响柔韧性,需在性能与结构之间取得平衡。推荐采用FEP或PTFE等低损耗材料作为介质层,以降低高频信号衰减。

2.3、阻抗匹配与长度控制:阻抗不匹配是EMI的常见诱因,会引起信号反射与辐射。线缆应与系统接口保持特性阻抗一致,多通道信号之间应进行长度匹配(控制 skew),防止时序错乱。此外,应尽量缩短线缆长度以减小插入损耗。

2.4、连接器与端接设计:连接器是EMI防护的薄弱环节。应选用具备高屏蔽性能的微型连接器(如高速I-PEX系列),并确保屏蔽壳与地之间形成连续连接。焊接或压接部位应尽量缩短,屏蔽层不可中断,以防止信号泄漏。

2.5、布线与接地布局:线束应远离电源、时钟源及其他高频噪声区域;必要时可增设金属屏蔽罩或地平面隔离层。对于高密度模组,可在信号入口处添加共模扼流器或吸波材料,以进一步抑制辐射。

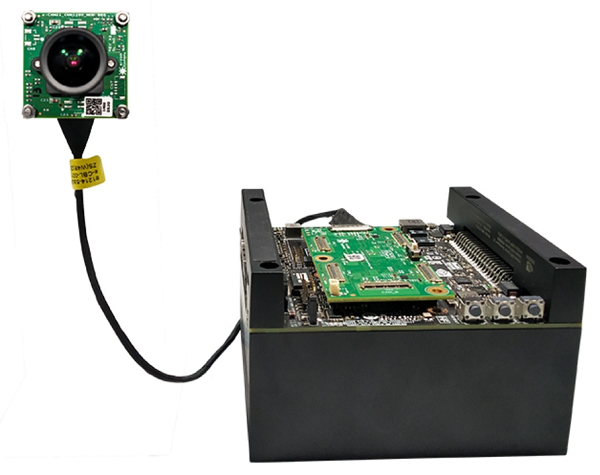

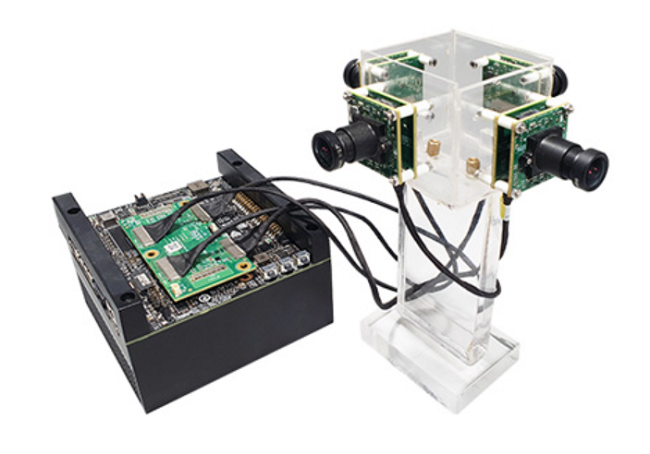

三、典型应用场景:高速图像采集模组的EMI挑战

以工业视觉系统或智能相机为例,模组通常通过MIPI CSI或LVDS接口与主板通信。若采用普通柔性电路板(FPC),在高频传输时容易产生串扰和外部辐射;而改用极细同轴线束后,每路信号均实现独立屏蔽,可显著降低EMI,同时维持信号波形稳定,提高系统EMC测试通过率。在4K/8K图像采集、无人机相机以及智能驾驶感知模组等应用中,极细同轴线几乎已成为高速图像传输链路的标准配置。

四、设计优化建议总结

在实际工程中,要充分发挥极细同轴线在EMI控制方面的优势,需在多个层面协同优化。首先,从材料与结构入手,优先选择高覆盖率屏蔽方案和低损耗介质,以降低外界干扰的耦合。其次,接口与端接设计应确保屏蔽连续性,最大限度减少信号反射与泄漏路径。再次,布线应远离高噪声区域,并借助金属屏蔽罩或地平面隔离强化物理防护。最后,还应综合权衡线缆长度、匹配精度与信号带宽之间的关系,确保系统在高速传输条件下仍具备良好的电磁兼容性。

极细同轴线在高速图像采集模组中不仅提升了信号质量,更在EMI抑制方面发挥着关键作用。在实际设计中,需全面考量屏蔽结构、材料选型、阻抗控制、端接工艺及布线策略等要素。只有对这些环节进行系统优化,才能确保系统在高速运行状态下仍能实现清晰的图像采集与稳定的通信连接。