【导读】在芯片制造这场微观世界的极致角逐中,光刻技术始终是推动制程工艺持续微缩的核心驱动力。近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队与合作者在《自然-通讯》上发表了一项突破性研究,他们首次将常用于生命科学领域的冷冻电子断层扫描技术引入半导体制造领域,成功“冻结”并解析了光刻胶分子在显影液中的真实三维结构与行为,进而开发出可大幅降低光刻缺陷的产业化方案。这一跨界尝试,为芯片制造的精度与良率提升打开了新的想象空间。

光刻:芯片制造“皇冠上的明珠”

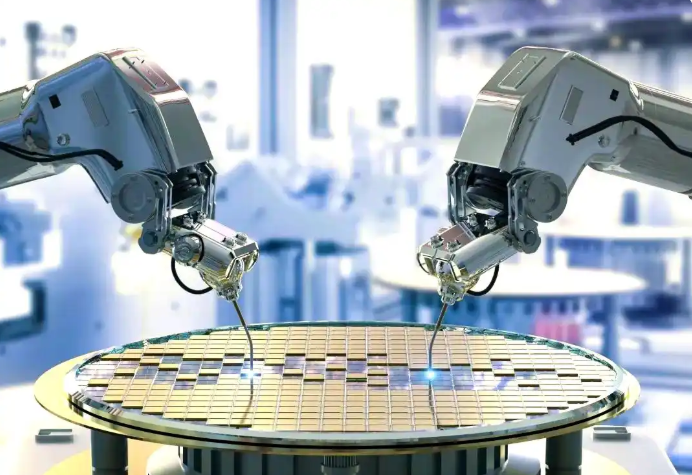

光刻,被彭海琳教授形象地比喻为“给半导体晶圆‘印电路’”。它如同一个超精密的投影仪,将设计好的电路图案缩小后,“印刷”在硅片表面的光刻胶薄膜上,再通过显影、刻蚀等步骤最终成型。这一环节的精度,直接决定了芯片上数以亿计晶体管的结构是否完整、性能是否达标。

而在光刻过程中,显影液的作用至关重要——它负责溶解曝光区域的光刻胶,形成电路图案。其中,光刻胶分子在液膜中的吸附与缠结行为,是影响图案缺陷形成的关键因素,也直接牵动着芯片的最终性能与制造良率。

跨界“利器”:冷冻电镜如何“看清”液相微观世界?

尽管国际学界已尝试使用原子力显微镜、扫描电子显微镜等多种技术研究光刻机理,但这些手段仍难以捕捉光刻胶高分子在液态显影环境中的动态行为与真实构象。

北大团队突破性地引入了冷冻电子断层扫描技术。他们设计了一套与光刻流程紧密配合的样品制备方法:在晶圆完成曝光后,迅速吸取含光刻胶的显影液至电镜载网,并在毫秒级时间内将其急速冷冻至玻璃态,从而“定格”光刻胶分子在溶液中的原始状态。随后,通过倾斜样品、采集多角度二维图像并进行三维重构,团队以亚纳米级的分辨率清晰呈现了液膜中光刻胶分子的分布与缠结情况。

“与传统方法相比,冷冻电镜断层扫描不仅能高分辨率重建三维结构,还能解析以往难以捕捉的聚合物缠结现象。”彭海琳指出。

从三维图像到产业方案:缺陷数量下降超99%

三维重构图像带来了令人惊讶的发现。论文通讯作者之一、北京大学高毅勤教授介绍,过去业界普遍认为溶解后的光刻胶聚合物主要分散在液体内部,但图像清晰显示,它们更多吸附在气液界面。更关键的是,团队首次直接观测到光刻胶分子通过较弱的作用力形成“凝聚缠结”,并在气液界面处团聚成平均尺寸约30纳米的颗粒——这些颗粒正是导致图案缺陷的潜在“元凶”。

基于这一机制,团队提出了两项简单且与现有产线高度兼容的解决方案:一是抑制分子缠结,二是实施界面捕获。实验证明,结合两种策略后,12英寸晶圆表面因光刻胶残留引起的图案缺陷数量下降超过99%,方案具备极高的可靠性与重复性。

为芯片制造与液相界面研究开辟通途

“这项研究不仅为提升光刻精度与良率开辟了新路径,也展示了冷冻电镜技术在解析液相界面反应中的强大潜力。”彭海琳强调,该技术未来有望广泛应用于高分子材料、增材制造乃至生命科学中涉及“缠结”现象的研究领域。

在芯片制造持续逼近物理极限的今天,北大的这一跨界探索,不仅为解决光刻缺陷提供了切实可行的工程方案,更在方法论层面启示我们:打破学科边界,往往能于无声处听惊雷。