【导读】光刻技术作为支撑集成电路芯片工艺持续微缩的关键基础,近日迎来重要研究进展。北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队联合合作者在《自然-通讯》上发表了创新研究成果,通过采用冷冻电子断层扫描技术,首次揭示了光刻胶在液态环境中的三维微观结构及其动态行为,为芯片制程的进一步微缩与良率提升开辟了新路径。该成果已于《自然-通讯》发布。

据彭海琳教授介绍,光刻是芯片制造中至关重要的环节,可类比为在半导体晶圆(如硅片)上“印刷电路”,其核心在于利用高精度光学系统将设计好的电路图案微缩并转印至晶圆表面的光刻胶薄膜,再经显影、刻蚀等步骤完成图形化。光刻不仅被视为芯片制造的核心技术,更被誉为微纳加工领域“皇冠上的明珠”。

在光刻过程中,显影液对电路图案的形成起着关键作用。显影阶段,光刻胶的曝光区域会选择性溶解于显影液液膜中。液膜内光刻胶分子的吸附状态与缠结行为,直接关系到晶圆表面图案缺陷的产生,进而影响芯片的性能与制造良率。

《自然-通讯》的论文简介指出,尽管光刻胶研究已有数十年历史,其在液膜及界面处的微观行为仍不明确,导致工业界在图案缺陷控制方面长期依赖试错方法。本研究创新性地运用冷冻电子断层扫描技术,揭示了光刻胶聚合物在液膜和气液界面处的纳米结构及动态变化。与传统表征手段相比,cryo-ET 能够以更高分辨率重建光刻胶在近自然状态下的三维结构,清晰呈现聚合物链在气液界面上的空间分布及其内聚缠结行为。

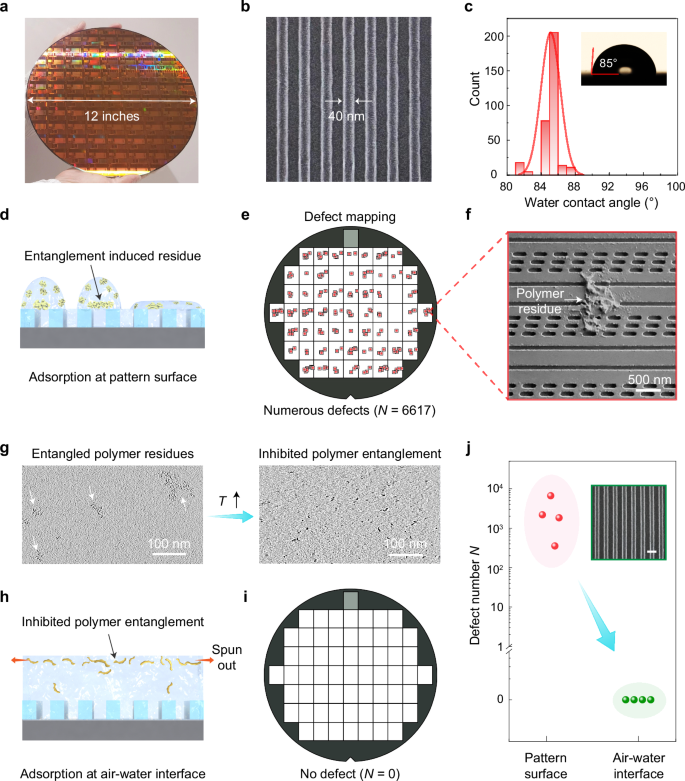

通过抑制聚合物缠结并调控光刻胶在气液界面的吸附,研究团队在12英寸晶圆工业制程条件下成功消除了因残留物导致的图案污染,使与晶圆产线兼容的光刻图案缺陷减少超过99%。

【图示说明】

该研究通过cryo-ET三维重构获得多项新发现。论文共同通讯作者、北京大学化学与分子工程学院高毅勤教授指出,传统观点认为溶解的光刻胶聚合物主要分布于液体内部,但三维图像清晰显示其更多吸附于气液界面。研究团队首次直接观测到光刻胶聚合物通过较弱作用力或疏水相互作用形成的“凝聚缠结”,并发现气液界面处的聚合物更易缠结成尺寸约30纳米的团聚颗粒,这些颗粒成为光刻图案缺陷的重要来源。

基于上述发现,团队提出两项简洁高效且与现有半导体产线完全兼容的解决方案:抑制缠结与界面捕获。实验证明,结合这两种策略可有效消除12英寸晶圆表面因光刻胶残留引起的图案缺陷,缺陷数量降低超过99%,且方案具备优异的可靠性与重复性。

彭海琳教授强调,该研究不仅展示了冷冻电子断层扫描技术在解析液相界面反应中的强大能力,也为理解高分子材料、增材制造及生命科学中普遍存在的“缠结”现象提供了新视角。所提出的技术方案有望为提升光刻精度与良率开辟全新途径。

这项由中国科学家主导的突破性研究,是基础科学研究与产业应用深度融合的典范。正如作者在文中所指出,该工作为理解水界面化学反应的结构与动力学奠定了基础,而这一领域的理论体系仍处于发展初期。冷冻电子断层扫描技术在解析聚合物科学、增材制造及生命科学中的缠结问题上展现出广阔潜力。在半导体工业中,对液膜内聚合物纳米结构与动态行为的深入理解,将有助于光刻、刻蚀及湿法工艺等关键环节的缺陷控制,对制造下一代电子器件具有重要意义。