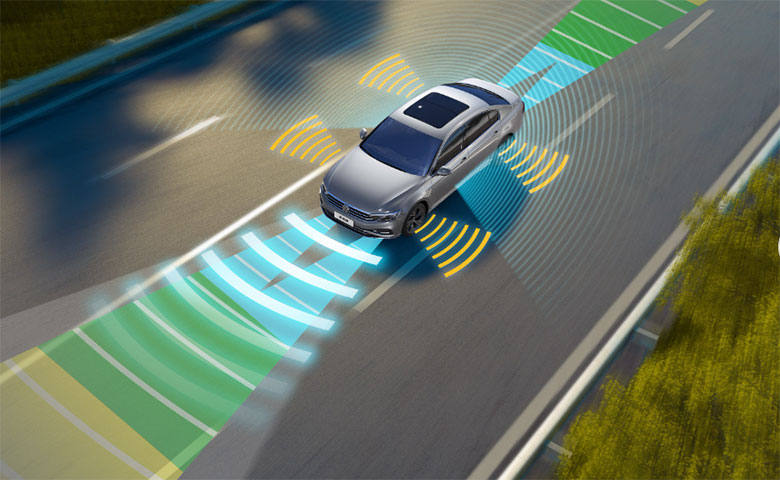

【导读】随着自动驾驶技术向L3+级别迈进,传感器配置方案成为行业关注焦点。速腾聚创M1P MEMS激光雷达与TOF近距方案的技术路线之争,折射出自动驾驶行业在性能与成本、远距与近距感知之间的战略抉择。本文将深入分析两种技术路线的核心差异、适用场景及未来发展趋势。

技术原理与性能边界

MEMS激光雷达基于微机电系统振镜技术,通过905nm或1550nm激光束的快速扫描构建高精度点云。以速腾聚创M1P为例,其采用二维MEMS微镜阵列,可实现120°×25°视场角,最远探测距离达200米,点云密度达到0.1°×0.1°角分辨率。这种技术特点使其特别适合高速场景下的远距离目标识别,如200米外的小型障碍物检测。

TOF(飞行时间)方案则采用VCSEL激光器阵列和SPAD传感器,通过测量激光脉冲往返时间计算距离。典型产品如大陆集团的HFL110固态激光雷达,探测距离30-50米,但具备毫秒级响应速度和厘米级测距精度。其优势在于:

体积小巧(可嵌入车身侧裙)

成本低廉(量产单价<$100)

功耗低(<5W)

高刷新率(100Hz)

应用场景与功能定位

在自动驾驶系统架构中,两种技术各司其职:

MEMS激光雷达核心价值体现在:

高速场景预警:提前150-200米识别路障,为系统争取5-7秒决策时间

三维环境建模:生成10万点/秒的高密度点云,支持精准的SLAM建图

低光照条件补偿:在摄像头失效的夜间场景仍能保持80%探测能力

TOF方案则专注解决:

盲区监测:覆盖传统后视镜30°死角区域

低速防撞:在0-30km/h速度区间实现厘米级测距

自动泊车辅助:精准识别车位线和周边障碍物

车门防撞:在乘客上下车时监测后方来车

成本结构与量产挑战

从产业化角度看,两种方案呈现显著差异:

MEMS激光雷达的成本构成:

光学组件(40%):包括激光器、探测器、透镜组

MEMS振镜(25%):高精度双轴微镜系统

信号处理(20%):高速ADC和点云处理ASIC

车规认证(15%):AEC-Q100认证和功能安全开发

当前BOM成本约$500-$800,预计2025年量产后可降至$300以下。

TOF方案的成本优势明显:

采用成熟VCSEL和CMOS传感器

无需复杂运动部件

封装简单,适合自动化生产

已通过消费电子市场验证

量产单价已突破$50大关,在ADAS普及车型中具备价格竞争力。

技术演进与融合趋势

行业技术发展呈现双向趋近态势:

MEMS激光雷达的改进方向:

芯片化集成:将光学组件与MEMS振镜单片集成

波长升级:转向1550nm提升人眼安全功率

FMCW调制:增加速度维度信息

成本优化:通过硅光技术降低光学组件成本

TOF方案的性能提升路径:

分辨率升级:从160×120向VGA分辨率演进

多波长设计:增加红外波段抗干扰能力

片上处理:集成DSP实现边缘计算

小型化:向3mm×3mm芯片级方案发展

结语:

自动驾驶传感器技术不会走向单一化,而是形成"MEMS主前向+TOF补盲区"的混合架构。随着技术进步,两者的性能边界将逐渐模糊,但功能分工仍将保持。未来5年,预计80%以上的L3车型将采用此类混合方案,在确保安全冗余的同时优化系统成本。这场技术竞赛的终极赢家,将是能够最精准匹配功能需求与成本约束的智能配置方案。

推荐阅读:

德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?

力芯微ET75016激光驱动芯片:重新定义TOF 3D传感精度与效率

多维科技TMR13Nx磁开关芯片:重新定义智能笔360°无死角唤醒体验