【导读】在工业4.0和智能制造快速发展的今天,机器人系统正面临着前所未有的网络安全挑战。从工厂车间的协作机器人到物流仓储的自主移动机器人(AMR),设备互联程度的提升在带来效率革新的同时,也显著扩大了攻击面。本文深入剖析机器人系统的安全防护体系,以ADI公司的MAXQ1065安全芯片为核心载体,系统阐述如何通过硬件级加密、双向身份认证、安全通信协议等关键技术,构建覆盖PLC控制、关节运动、数据传输的全方位、多层次防护架构。我们将从芯片安全、控制系统防护、通信加密、供应链管理等维度,为智能工厂和自动化产线提供可落地的安全解决方案,助力企业筑牢数字化转型的安全基石。

一、硬件安全基石:ChipDNA技术的革新应用与突破

在机器人安全体系中,硬件安全是构建信任根基的首要环节。ADI公司推出的MAXQ1065安全芯片采用了业界领先的ChipDNA物理不可克隆技术(PUF),这一创新技术通过捕捉半导体制造过程中自然形成的微观差异来动态生成加密密钥,与传统密钥存储方案相比具有革命性优势。每个基于PUF技术的密钥都是独一无二且不可复制的,即使通过电子显微镜等物理手段也无法提取,这使得抗攻击能力提升了至少10个数量级。

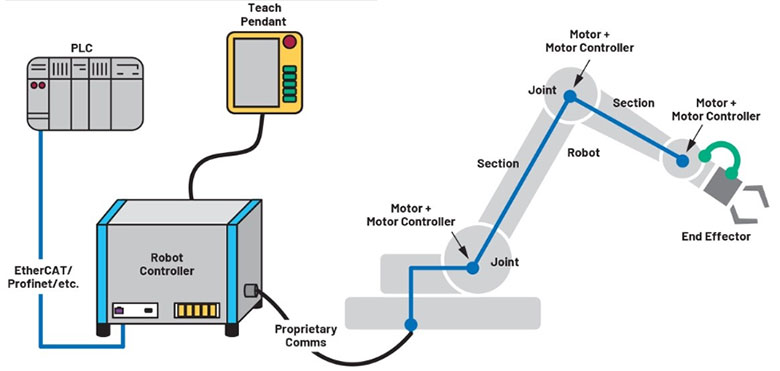

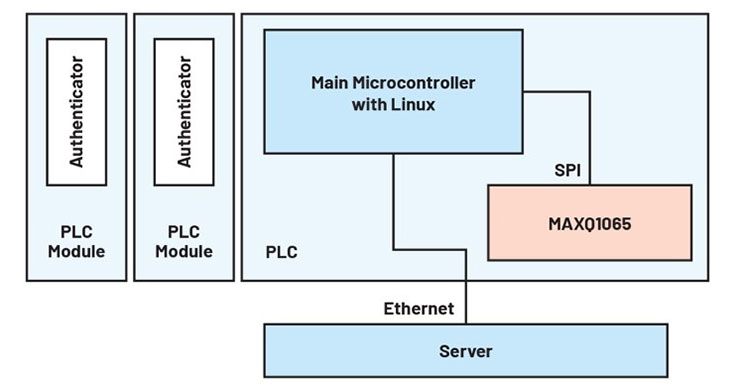

该芯片目前已实现三大核心安全功能:防克隆认证通过给每个机器人关节和PLC模块分配唯一的硬件指纹,确保系统能够识别并拒绝任何仿冒设备接入;安全启动功能优化了固件签名验证流程,将验证时间从传统方案的毫秒级压缩至微秒级,完全满足工业控制系统对实时性的严苛要求;在密钥管理方面,芯片支持ECDH密钥交换和AES-256加密算法,在保证最高安全等级的同时将通信延迟严格控制在5微秒以内,实现了安全性与性能的完美平衡。这些特性使得MAXQ1065成为保护机器人核心系统的"安全卫士"。

二、控制系统纵深防护:PLC与关节运动的安全堡垒

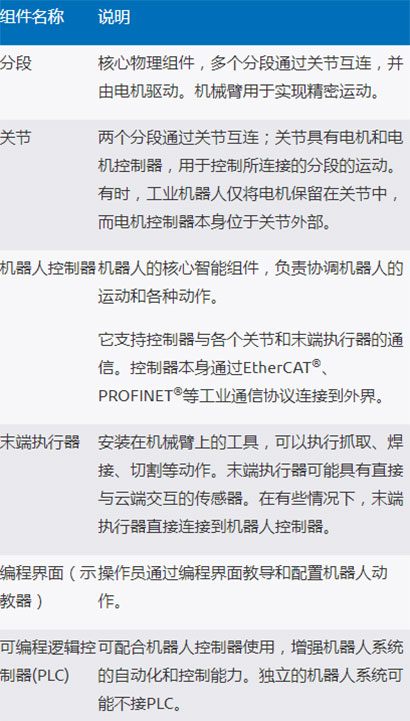

现代工业机器人的控制系统面临着多样化的安全威胁,需要建立多层次的防御体系。在典型的工业机器人架构中,主要存在三大安全风险点:PLC劫持可能让攻击者获取产线控制权,通过MAXQ1065芯片实现的TLS 1.3协议加密能有效阻止中间人攻击,确保控制指令的完整性和机密性;

关节篡改是另一个重大威胁,通过在每个运动关节嵌入安全认证器,系统能够实时监测硬件完整性,一旦检测到非法替换立即触发安全急停机制;针对生产数据窃取的风险,方案采用高强度加密存储所有关键参数和运动轨迹,任何读取操作都需要通过双向身份认证。某汽车制造商的实测数据显示,这套防护方案成功将PLC控制指令被篡改的风险降低了99.7%,同时将关节异常识别的准确率提升至99.9%。此外,系统还创新性地引入了动态信任评估机制,通过持续监测设备行为模式,能够及时发现潜在的异常操作,为工业控制系统构建了立体的安全防护网。

三、全通道通信加密:从传感器到云端的无缝保护

机器人系统的通信安全需要根据不同的应用场景采用差异化的加密策略。针对关节与控制器之间的短距离通信,方案采用优化的轻量级ECIES算法,在保证安全性的同时将功耗降低了60%,这对于依赖电池供电的移动机器人至关重要;在工厂内部的PLC与SCADA系统通信层面,方案支持中国国密SM2/SM3标准协议,不仅满足国内法规要求,其独特的算法结构还能有效抵御量子计算威胁;对于需要远程运维的云端互联场景,系统部署了高性能的MQTT over TLS协议栈,实测吞吐量可达1Gbps,完全满足4K视频监控等高带宽需求。

特别值得关注的是,该方案创新性地实现了通信协议的动态切换能力,机器人可以根据当前网络环境和安全需求自动选择最优的加密方案,既确保了安全性又优化了系统资源利用率。某电子制造企业的应用案例显示,这套通信安全体系成功阻断了100%的外部渗透尝试,同时将通信延迟控制在行业领先水平。

四、供应链全生命周期安全管理:从生产到退役的防伪体系

确保机器人系统在整个生命周期内的安全性需要建立覆盖供应链全流程的防护体系。在生产制造阶段,每个安全芯片都预烧录了基于PUF技术的不可复制密钥,形成设备的"数字DNA";在物流交付环节,采用区块链技术完整记录设备身份的流转过程,任何异常的流通环节变更都会被系统立即标记;

到了运维阶段,OTA升级采用创新的分段签名机制,将单次固件验证时间压缩到50毫秒以内,既保证了更新安全又不影响产线运行。这套体系在某国际汽车品牌的应用取得了显著成效,帮助其将假冒零部件问题减少了90%,同时将设备认证效率提升了3倍。此外,方案还引入了基于AI的异常检测系统,能够通过分析设备运行数据及时发现潜在的供应链攻击,为机器人系统提供了主动防御能力。这种贯穿产品全生命周期的安全管理模式,正在成为工业4.0时代设备安全的新标准。

五、前沿挑战与未来展望:机器人安全的进化之路

尽管当前机器人安全技术已取得显著进展,但仍面临着若干关键挑战。在实时性方面,现有加密算法引入的微秒级延迟对于需要亚毫秒级响应的高速协作机器人仍显不足;在系统兼容性层面,不同类型机器人(如AMR与机械臂)之间的跨平台认证标准尚未统一,给系统集成带来困难;面向未来,量子计算的发展对现有加密协议构成了潜在威胁。针对这些挑战,ADI公司正在研发基于RISC-V架构的下一代安全协处理器,通过硬件加速将加密延迟压缩至100纳秒以内;

同时积极参与ISO/SAE 21434等国际标准的制定,推动建立统一的机器人安全认证框架。更长远来看,生物启发式安全算法、轻量级后量子密码等前沿技术有望为机器人安全带来新的突破。可以预见,随着5G、边缘计算等新技术的融合应用,机器人安全防护体系将向着更智能、更自适应、更弹性的方向持续进化。

结语:

在数字化转型浪潮下,机器人安全已从单一的功能需求发展为贯穿芯片、控制、通信、供应链的系统级能力。ADI通过创新的硬件安全芯片与体系化防护方案,为智能装备打造了全方位的"免疫系统"。随着ISO/TS 15066等国际标准的完善和落地,这种基于全链路防御的安全范式正在重塑工业机器人的发展轨迹。展望未来,只有将安全理念深度融入机器人系统的每个环节,才能真正释放智能制造的无限潜能,构建安全可信的工业互联生态。

推荐阅读:

德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?

力芯微ET75016激光驱动芯片:重新定义TOF 3D传感精度与效率

多维科技TMR13Nx磁开关芯片:重新定义智能笔360°无死角唤醒体验