【导读】在电子设备设计中,连接器作为实现电路互连的关键组件,其选型直接影响产品的可靠性、性能和成本。板对板连接器、线对板连接器和线对线连接器因其结构差异和应用场景不同,在电子系统中扮演着不可替代的角色。本文将从技术原理、优势对比、应用场景及选型策略等方面,全面分析这三类连接器的核心差异,并提供基于实际数据的选型建议。

在电子设备设计中,连接器作为实现电路互连的关键组件,其选型直接影响产品的可靠性、性能和成本。板对板连接器、线对板连接器和线对线连接器因其结构差异和应用场景不同,在电子系统中扮演着不可替代的角色。本文将从技术原理、优势对比、应用场景及选型策略等方面,全面分析这三类连接器的核心差异,并提供基于实际数据的选型建议。

一、连接器的基本定义与技术特点

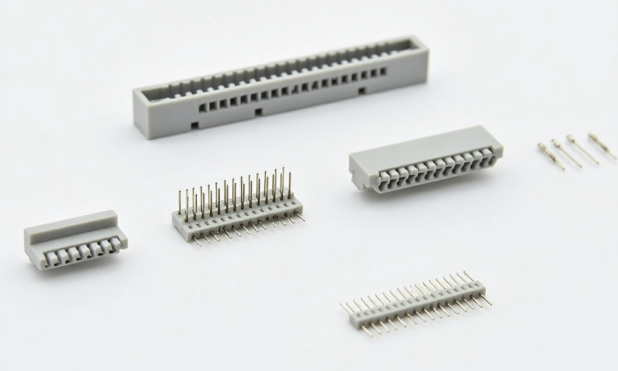

板对板连接器用于直接连接两块印刷电路板(PCB),无需中间线束,通过精密触点实现板间电气连通。其间距可小至0.4mm(如广濑FX10系列),支持10Gbps以上的高速数据传输,且兼容自动化SMT组装,显著提升生产效率。然而,这类连接器对PCB对准公差要求极高(±0.1mm),且存在热膨胀不匹配的风险,维修时需更换整个电路板。

线对板连接器则在线束与PCB之间建立桥梁,通过压接或焊接方式端接,并封装于绝缘外壳中。其额定电流通常为1A–5A,间距范围广泛(1.25mm–5.0mm),支持模块化组装和现场维护,例如JST ZH系列或Molex PicoBlade。但其生产依赖手工操作,在高频(>500MHz)场景下面临信号完整性挑战,且比直接板对板接口占用更多空间。

线对线连接器实现线对线缆或线缆对线缆的互连,常见于固定连接或IDC(绝缘位移连接)形式。其设计侧重于便携性和布线灵活性,广泛应用于汽车、通信和消费电子领域,但通常缺乏高密度集成能力。

二、优势对比与应用场景分析

从性能维度看,三类连接器各具优势。板对板连接器在空间优化和信号完整性方面表现卓越,尤其适合智能手机逻辑板-传感器堆叠、可穿戴设备的多PCB架构;线对板连接器则凭借其现场可修复性和简化PCB布局的特点,主导笔记本电脑键盘接口、电视显示面板连接等场景;而线对线连接器在汽车线束、工业机械布线中因其耐久性和灵活部署能力备受青睐。

以下表格综合对比了三类连接器的核心特性:

在环境适应性方面,线对板连接器通常表现出更优的耐弯曲性能,适用于铰链设备;而板对板连接器因密封外壳设计,可实现更高IP防护等级(如IP67),在防潮和防尘环境中更具优势。温度范围方面,采用LCP(液晶聚合物)材料的外壳可在-40°C至125°C环境中保持稳定性,满足汽车和工业级需求。

三、元器件选型与成本控制策略

连接器的选型需综合考量电气参数、机械性能、环境适应性和总拥有成本(TCO)。电气参数包括额定电流、电压及信号完整性要求——高速接口需关注阻抗匹配与屏蔽设计;机械性能涉及插拔次数(消费级500次,工业级超1000次)、抗振强度及锁紧方式(螺纹适用于高振动环境);环境适应性则需验证工作温度范围、防护等级(IP代码)及耐腐蚀性(如盐雾测试≥48小时)。

成本方面,连接器的总成本不仅包括元器件单价,还涵盖组装、维护及潜在故障损失。国产连接器(如万连科技A2036系列)的价格通常比进口品牌(如Molex、JST)低30%–50%,且在供应链弹性和定制服务上更具优势。然而,在极端环境(如汽车核心部件)中,国际品牌的高可靠性可能带来更低的TCO。以下表格对比了主流原厂的产品特点与成本:

选型要则中,供应链弹性和生命周期耐久性同样重要。建议优先选择具备多源供应的产品,并验证镀层厚度、材料阻燃性(如UL94 V-0)等关键参数。对于高速设计,需进行信号完整性建模;而在成本敏感场景,国产连接器的兼容设计(如万连A2036可匹配国际间距)能显著降低导入风险。

四、国际与国内原厂的综合对比

国际品牌(如Molex、TE Connectivity、JST)凭借深厚技术积淀,在高可靠性、全品类覆盖和严格测试协议方面保持领先。例如,TE的连接器通过≥10G加速度抗震测试,适用于汽车动力系统;JST的XH连接器以紧凑间距(2.5mm)和轻量化设计,占据消费电子主流市场。

国内品牌(如万连科技、康瑞电子)则通过本地化生产、快速响应和成本优化实现差异化竞争。万连科技的A2036系列提供BOSS柱防呆功能,防止焊接反接,且工作温度范围(-25°C至85°C)覆盖多数工商业场景;康瑞的KR2014系列在封装兼容JST的同时,将成本降低30%以上,成为边缘计算设备的理想替代方案。

在选型决策时,工程团队应平衡性能与TCO:高端应用(如车载网络、工业自动化)可倾向国际品牌;中低端场景(如家电控制、消费电子模块)则优先评估国产方案。此外,采购时需审计环保认证(如RoHS、REACH),并避免单一来源依赖,以增强供应链韧性。

结语

连接器的选型是技术需求与供应链策略的精密结合。板对板、线对板、线对线连接器各自在密度、灵活性与可靠性上扮演独特角色,而国际品牌的技术积淀与国产品牌的成本优势形成了互补格局。工程师与采购者需跳出“唯品牌论”或“唯成本论”的局限,在电气参数、环境适应性、生命周期成本之间找到最佳平衡,从而为电子设备打造高效、稳健且经济的互联基础。

推荐阅读: