【导读】清晨的阳光透过窗帘缝隙洒在床头柜上,你的手机屏幕随之缓缓变亮;通话时,脸颊靠近听筒的瞬间,屏幕自动熄灭以避免误触;深夜路过小区楼下,防盗灯在你走近时悄然亮起……这些日常场景里的“智能反应”,背后藏着两位“感知高手”——照度传感器与接近传感器。它们如同智能设备的“眼睛”与“触觉”,一个读懂光的语言,一个感知距离的变化,共同构建起设备与环境、人与设备之间的精准互动。

一、光的“翻译官”:照度传感器如何读懂环境亮度?

照度传感器是智能设备感知环境光的“核心器官”,其本质是将光信号转换为电信号的“光电转换器”。它的工作原理并不复杂:当光线照射到传感器内部的受光元件(如光电晶体管或光电二极管)时,光子会激发元件内的电子,产生微弱的电流信号;这些信号经放大器放大、模数转换器处理后,最终转化为设备可识别的数字信号,用于判断环境亮度。

但要成为“合格的光翻译官”,照度传感器需解决两个关键问题:光谱灵敏度与信号稳定性。首先,光谱灵敏度决定了传感器能否“正确感知”人眼所见的亮度——人眼对绿光(约555纳米波长)最敏感,因此优质的照度传感器会通过滤光片调整光谱响应曲线,使其尽可能接近人眼的“视见函数”(即人眼对不同波长光的敏感度曲线)。比如,当阳光与灯光同时存在时,传感器能准确区分“真实亮度”,不会因光源类型不同而误判。其次,信号稳定性要求传感器在不同环境下(如高温、潮湿)保持输出一致——例如,手机在夏天的户外或冬天的室内,都能准确调节屏幕亮度,不会出现“忽明忽暗”的情况。

除了手机、平板等便携式设备,照度传感器的应用场景早已延伸至生活的各个角落:在智能照明系统中,它能根据窗外阳光强度自动调节室内灯光明暗,实现“按需照明”;在农业温室里,它监测大棚内的光照水平,为蔬菜、花卉提供适宜的生长环境;在医疗领域,新生儿病房的照度传感器会严格控制灯光亮度,避免强光伤害婴儿的眼睛。甚至在汽车中,它也能根据外界光线调整仪表盘亮度,确保驾驶员在白天不觉得刺眼、夜晚不觉得昏暗。

二、距离的“探测器”:接近传感器如何实现非接触感知?

如果说照度传感器是“看光的眼睛”,那么接近传感器就是“感知距离的触觉”。它的核心功能是非接触式检测物体或人员的靠近,通过发射能量(如红外光、超声波、电磁波)并接收反射信号,计算出与物体的距离。

常见的接近传感器主要分为四类:红外型、电感型、电容型、超声波型。其中,红外型是手机、家电中最常用的类型——它由红外发光二极管(发射红外光)和光电二极管(接收反射光)组成。当物体靠近时,红外光被反射回光电二极管,传感器通过检测反射光的强度变化,判断物体是否在有效距离内(通常为0-10厘米)。比如,智能手机通话时,人脸靠近听筒的瞬间,红外接近传感器会检测到反射光增强,从而发送信号关闭屏幕和触屏,防止误触。

电感型接近传感器则主要用于检测金属物体,它通过产生高频磁场,当金属物体进入磁场时,会引起磁场变化,传感器据此判断物体靠近。这种传感器常应用于工业流水线,如检测金属零件是否到位;电容型接近传感器则适用于非金属物体(如塑料、液体),它通过检测电容变化来感知物体,常见于智能家电(如电饭煲的盖门检测,当盖子关闭时,电容变化触发加热功能);超声波型接近传感器的检测距离更远(可达几米),且不受光线影响,常用于汽车的障碍物预警系统——当汽车倒车时,传感器发射超声波,通过反射时间计算与障碍物的距离,提醒驾驶员注意。

接近传感器的“非接触”特性,让它在许多场景中发挥着不可替代的作用:自动门通过红外接近传感器检测到人靠近,自动开启;智能垃圾桶在人靠近时,通过接近传感器打开盖子;工业机器人通过电感型接近传感器检测零件位置,实现精准抓取。这些应用都离不开接近传感器对“距离”的精准感知。

三、协同的力量:照度与接近传感器如何开启智能新体验?

单独的照度传感器或接近传感器已能解决许多问题,但它们的协同作用,才真正让智能设备“更懂人”。这种协同的核心逻辑是:结合“光”与“距离”的信息,做出更精准的决策。

最典型的例子是防盗灯。传统防盗灯仅用接近传感器,当有人靠近时就亮灯,但白天阳光充足时,亮灯不仅浪费电,还会影响居民休息。而结合照度传感器后,防盗灯只有在“环境昏暗(照度低)且有人靠近(接近传感器检测到物体)”时才会亮起,既满足了防盗需求,又避免了误判。这种“双重条件”的判断,让防盗灯更智能、更节能。

智能手机中的“通话息屏”功能,也是两者协同的经典案例。当你拿起手机通话时,接近传感器检测到人脸与屏幕的距离(通常小于5厘米),同时照度传感器检测到环境亮度(因为人脸遮挡了光线,环境亮度降低),两者的信号共同发送给手机系统,系统随即关闭屏幕和触屏——这样既防止了人脸误触屏幕,又节省了电池电量。如果没有照度传感器的配合,仅用接近传感器,可能会出现“白天通话时屏幕误关”的情况(比如阳光充足时,人脸靠近但环境亮度未降低)。

除了这些常见场景,两者的协同还在不断拓展新的应用:智能镜子——当人靠近时(接近传感器检测到距离),镜子自动亮起屏幕,同时照度传感器根据环境亮度调节补光亮度,让你在化妆时获得更自然的光线;智能衣柜——当人靠近时(接近传感器),衣柜灯自动亮起(照度传感器检测到衣柜内光线暗),方便你挑选衣服;智能汽车——当乘客上车时(接近传感器检测到开门),车内氛围灯根据环境亮度(照度传感器)自动调节,营造舒适的乘车环境。

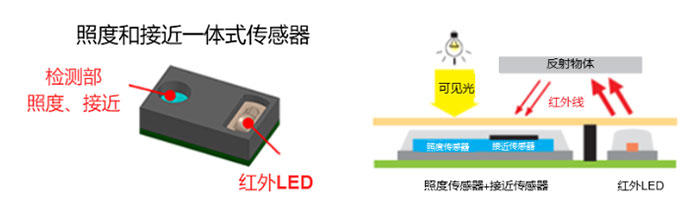

更值得一提的是,随着技术的发展,两者的集成度越来越高。比如,有些传感器将照度传感器、接近传感器、红外LED集成于一体(如RPR-0521RS),这种集成传感器不仅体积小(适合智能手机等小型设备),还简化了设计流程——工程师无需分开安装两个传感器,只需安装一个集成传感器即可,大大缩短了产品开发时间。这种集成化的趋势,让两者的协同作用更易实现,也让智能设备更小巧、更便携。

结语:感知双雄,让智能更贴心

照度传感器是“光的翻译官”,接近传感器是“距离的探测器”,它们的结合,让智能设备从“感知单一信息”升级为“感知复杂场景”。从防盗灯到智能手机,从智能镜子到智能汽车,它们的协同作用无处不在,让我们的生活更便捷、更舒适。

未来,随着技术的不断发展,照度传感器与接近传感器的协同将更加深入:比如,在智能穿戴设备中,它们可以结合心率传感器,实现“当用户运动时(心率升高),自动调节屏幕亮度(照度传感器)并关闭触屏(接近传感器)”;在智能家电中,它们可以结合温度传感器,实现“当人靠近冰箱(接近传感器)且环境温度高(温度传感器)时,自动打开冰箱门灯(照度传感器)”。这些新的协同方式,将让智能设备更懂人、更贴心。

无论是单独作用还是协同工作,照度传感器与接近传感器都是智能设备的“感知基石”。它们用“光”与“距离”的语言,连接起设备与环境、人与设备,让智能不再是“冰冷的技术”,而是“有温度的体验”。

推荐阅读:

嵌入式RF测试革命:多域信号分析技术如何破解复杂系统验证难题