一、什么是具身智能?——“有身体的AI”如何重新定义智能?

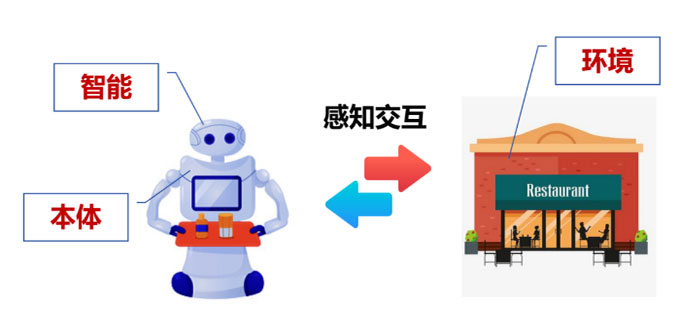

当我们谈论AI时,往往先想到手机里的语音助手(比如Siri)、电脑上的聊天机器人(比如ChatGPT)——它们是“离身智能”,只存在于数据世界,能“说”却不能“做”。而具身智能(Embodied AI),是AI的“物理化”革命:它有真实的“身体”(比如机器人的机械臂、传感器),能走进厨房帮你炒菜,能到医院帮护士送药,能在灾区帮救援人员搜索幸存者。这种“有身体的AI”,核心是“三个要素”:

能感知的“身体” :比如机器人的摄像头(眼睛)、麦克风(耳朵)、触觉传感器(皮肤),能实时捕捉环境中的温度、压力、声音、图像;

能思考的“大脑” :比如AI算法,能把“看”到的、“听”到的信息结合起来,理解你的需求(比如“帮我放杯水”);

能行动的“能力” :比如机械臂、轮子,能把“思考”变成“动作”(比如拿起杯子、走到桌子边)。

举个简单的例子:你家里的扫地机器人就是典型的具身智能——它有“身体”(圆形的机身、轮子),能“感知”(摄像头看地面的灰尘、红外传感器避障),能“思考”(规划扫地路线),能“行动”(转动刷子、移动机身)。而手机里的语音助手,虽然能“听”到你说“帮我扫地”,但它没有“身体”,无法自己去扫地。这就是“离身智能”和“具身智能”的本质区别:具身智能能“走进现实”,把智能变成“具体的行动” 。

二、具身智能的“进化史”:从理论设想 to 产业爆发

具身智能的概念,其实早在上世纪就被提出,但直到最近几年才成为“热门赛道”。让我们沿着时间线,看看它的“成长过程”:

1950年:理论萌芽:艾伦·图灵(Alan Turing)在《计算机器与智能》一文中,提出了“机器能否思考”的问题,并设想了“具身智能”的可能——他认为,智能不仅是“计算”,还需要“与环境交互”。

1986年:理论基础:罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)提出“行为主义”理论,强调“智能来自交互”——比如,机器人不需要先“理解”环境,而是通过“试错”(比如碰到障碍物就转身)来适应环境。这一理论奠定了具身智能的核心逻辑:“做中学”(Learning by Doing) 。

2023年:产业预言:英伟达(Nvidia)创始人黄仁勋(Jensen Huang)在GTC大会上预言:“具身智能将是AI的下一波浪潮。”他认为,AI需要“身体”才能更有用——比如,能帮你做饭的机器人,比能聊做饭的AI更有价值。

2024-2025年:政策支持:中国工信部发布《人形机器人产业发展规划(2024-2027年)》,将人形机器人纳入“战略性新兴产业”;2025年,国务院政府工作报告明确提出“加快具身智能技术研发和产业化”,推动具身智能从“实验室”走进“生活”。

从“理论设想”到“产业爆发”,具身智能的进化,本质是技术进步(传感器、AI算法)+ 需求驱动(老龄化、劳动力短缺) 的结果。比如,随着人口老龄化,越来越多的家庭需要“能照顾老人的机器人”;随着工业自动化,越来越多的工厂需要“能组装零件的机器人”。这些需求,推动具身智能从“概念”变成“刚需”。

三、具身智能的“家族成员”:不同形态的“有身体的AI”

具身智能不是“单一的机器人”,而是一个“大家族”,不同的形态适应不同的场景。让我们看看它的“家族成员”:

“仿人助手”:人形机器人:比如特斯拉的Optimus、波士顿动力的Atlas,它们有和人类相似的身体结构(头、躯干、手臂、腿),能做很多人类能做的事情——比如帮你搬东西、做饭、陪你聊天。因为“长得像人”,它们能和人类自然交互(比如用手接过你递的杯子),适合家庭服务、医疗护理、工业生产等场景。

“快递小能手”:轮式机器人:比如亚马逊的Kiva仓库机器人、美团的配送机器人,它们有轮子,移动速度快,能在狭窄的空间(比如仓库货架间、小区楼道)穿梭。它们的“身体”是货舱(装货物),“感知”是摄像头(看路)、激光雷达(避障),“行动”是轮子(移动)。适合仓储物流、外卖配送、医院送药等场景。

“地形适应者”:多足机器人:比如波士顿动力的Spot机器狗、宇树科技的A1,它们有四条腿,能在复杂地形(比如楼梯、泥地、废墟)行走。它们的“身体”是机械腿(适应地形),“感知”是摄像头(看路)、IMU(惯性测量单元,保持平衡),“行动”是腿的运动(爬楼梯、越障碍)。适合灾区救援、野外勘探、家庭陪伴(比如当“AI宠物”)等场景。

“移动智能体”:智能汽车/无人机/无人船:比如特斯拉的Model 3(智能汽车)、大疆的Mavic 3(无人机)、亿航的EH216(无人直升机),它们是“能移动的具身智能”。智能汽车有“身体”(车身、轮子),能“感知”(摄像头、雷达看路况),能“思考”(决策算法规划路线),能“行动”(电机驱动、方向盘转动);无人机有“身体”(机身、螺旋桨),能“感知”(GPS、避障传感器),能“思考”(规划飞行路线),能“行动”(螺旋桨转动、调整方向)。适合自动驾驶、快递配送、农业喷药等场景。

四、具身智能的“三大器官”:如何让AI“动起来”?

要让具身智能“动起来”,需要三个关键“器官”:身体(本体)、大脑(决策)、小脑(运动控制) 。它们的关系就像人类:身体是“硬件”,大脑是“软件”,小脑是“执行系统”。

“身体”:感知与行动的基础:“身体”包括三个部分——传感器(“眼睛”“耳朵”):比如摄像头(看图像)、麦克风(听声音)、激光雷达(测距离)、触觉传感器(摸压力),能把环境中的物理信号(比如光线、声音)转换成数字信号,传给“大脑”;机械结构(“手臂”“腿”):比如机械臂、轮子、腿,能执行“大脑”的指令(比如拿起杯子、走路);能源系统(“心脏”):比如电池、电机,给“身体”提供动力(比如机器人的电池能支持它工作4-8小时)。

“大脑”:思考与决策的核心:“大脑”是具身智能的“指挥中心”,负责“理解需求”和“规划行动”。它需要处理多模态数据(比如“看”到的图像、“听”到的声音、“摸”到的触觉),然后融合这些数据,理解你的需求(比如“帮我放杯水”)。比如,机器人看到你手里拿着杯子,听到你说“帮我放杯水”,“大脑”会把这两个信息结合起来,理解你需要它把杯子放到桌子上。然后,“大脑”会规划行动路线(比如从当前位置走到你身边,拿起杯子,走到桌子边,放下杯子)。

“小脑”:运动控制的“执行器” :“小脑”负责把“大脑”的“规划”变成“具体的动作”。比如,“大脑”决定“拿起杯子”,“小脑”需要控制机械臂的运动——先伸出去(关节转动),再抓住杯子(手指闭合),再抬起来(手臂上升),再移动到桌子边(身体移动),再放下去(手指松开)。这个过程需要精确的控制:比如抓住杯子的力不能太大(会碎),也不能太小(会掉);运动的速度不能太快(会晃),也不能太慢(效率低)。“小脑”的核心是运动控制算法(比如PID控制、模型预测控制),能根据“身体”的状态(比如机械臂的位置、速度)调整动作,保持稳定。

五、具身智能的“成长烦恼”:从实验室 to 生活的距离

虽然具身智能前景广阔,但它还面临很多“成长烦恼”,需要解决这些问题才能“走进生活”:

技术挑战:“感知”与“控制”的准确性:比如,传感器在复杂环境中的准确性——机器人的摄像头在雨天会被雨水挡住,看不到前面的路;激光雷达在雾天会被雾气干扰,测不准距离。再比如,运动控制的稳定性——机器人在光滑的地面上走路,容易滑倒,需要算法调整重心,保持平衡。

数据挑战:“真实环境”的数据获取:具身智能需要大量的“真实环境数据”来训练(比如机器人在厨房炒菜的data、在医院送药的data),但真实环境数据获取成本高(比如让机器人反复练习炒菜,会浪费食材)。业界常常用仿真数据(比如在电脑里模拟厨房环境)来训练,但仿真数据和真实数据有差距(比如仿真环境中的杯子是固定的,而真实环境中的杯子可能会被碰倒),导致机器人到了真实环境中会出错。

安全挑战:“失控”的风险:公众对具身智能的安全性有顾虑——比如,机器人在厨房炒菜,会不会不小心把锅打翻,烫伤人?或者被恶意利用,比如有人远程控制机器人做坏事?这些问题需要解决,比如给机器人加“安全机制”(比如碰到人就停止动作)、“权限管理”(比如只有主人能控制机器人)。

资金与人才挑战:“高成本”的研发:具身智能的研发需要大量的资金(比如研发一个人形机器人需要几千万甚至几亿的成本),而且需要跨领域人才(懂机械、懂AI、懂控制)。创业企业没有足够的资金,很难坚持下去;而且跨领域人才很少,导致行业发展缓慢。

结语:具身智能——让智能“走进生活”的未来

具身智能是AI的“下一个重要方向”,它让智能从“云端”走进“生活”,从“能说”变成“能做”。虽然它还面临很多挑战,但随着技术的进步(比如传感器的准确性提高、运动控制算法的稳定性增强)、政策的支持(比如中国的《人形机器人产业发展规划》)、资金的投入(比如特斯拉、亚马逊的研发投入),相信在不久的将来,具身智能会成为我们生活中的“好帮手”——比如帮老人洗澡、帮医生做手术、帮农民种地。这种“有身体的AI”,会让我们的生活更便捷、更美好。

推荐阅读:

嵌入式RF测试革命:多域信号分析技术如何破解复杂系统验证难题