【导读】随着工业4.0、自动驾驶、云计算等技术的飞速发展,其核心动力——系统级芯片(SoC)、FPGA和高端微处理器的集成度与算力持续攀升。这直接导致了供电需求的演变:电压降至0.8V至1.1V,而单路电流需求却可轻松突破30A。在为这些核心芯片提供动力的工业、汽车、服务器及通信设备中,电源设计已成为系统稳定与能效的关键瓶颈。

引言:先进处理器的供电新范式

随着工业4.0、自动驾驶、云计算等技术的飞速发展,其核心动力——系统级芯片(SoC)、FPGA和高端微处理器的集成度与算力持续攀升。这直接导致了供电需求的演变:电压降至0.8V至1.1V,而单路电流需求却可轻松突破30A。在为这些核心芯片提供动力的工业、汽车、服务器及通信设备中,电源设计已成为系统稳定与能效的关键瓶颈。

传统的电源方案已难以为继。新一代电源解决方案必须同时满足四大核心诉求:大电流输出能力、极高的转换效率、优异的抗电磁干扰(EMI)性能,以及集成数字管理功能(如PMBus)以实现遥测与智能控制。本文将基于一款具代表性的40A双相数字降压稳压器,深入探讨在实际设计中,如何通过优化PCB布局和输入电容配置,显著提升效率与稳定性。

效率为何成为首要技术指标?

我们以一个典型的应用场景进行测算:输入电压12V,需输出1V/30A为先进SoC内核供电。若电源转换效率为80%,那么总损耗功率高达7.5W。这些损耗最终以热量的形式积聚,急剧抬升电源IC及其周边元件(尤其是功率电感)的温度。

在数据中心等环境温度本身就可达40-50℃的应用中,额外的7.5W损耗会使器件结温快速逼近其典型的热关断阈值(150℃)。因此,对于这类负载点应用,每提升1%的效率,都意味着系统热管理的巨大改善和可靠性的显著增强。

实战优化一:精雕细琢的SW节点PCB走线布局

PCB布局是影响开关电源效率的“隐形杀手”,尤其是在大电流路径上。在早期的一款双相器件演示板设计中,为了追求最优的EMI性能,将两相的电感采用了相对放置。虽然EMI表现良好,但代价是开关节点的PCB走线过长。

问题分析: 开关节点承载着高频、大幅值的脉冲电压与电流。过长的走线会引入可观的寄生电阻。根据焦耳定律 P=I2R,导通损耗与电流的平方成正比。在20A至30A的大电流下,即便是毫欧级别的电阻也会产生瓦级的额外损耗。

优化措施与数据对比:

通过对PCB进行优化,将其中一相的电感旋转90°并靠近IC放置,成功将SW节点走线长度从原先的约1.5cm缩短至0.3cm。经计算,走线直流电阻从1.01mΩ降至约0.42mΩ。

实测结果:

热成像对比: 优化前,在20A负载下,SW节点走线区域温升显著,几乎与IC本体相当。优化后,该区域温升明显下降。

效率提升: 在12V转0.6V,20A和30A负载条件下,效率分别提升了约0.4%和1.0%。在满负载30A时,效率提升达1.5%,这意味着损耗降低了约0.53W。

结论: 在空间允许的前提下,应优先缩短大电流开关回路(特别是SW节点和GND)的走线长度与面积,这是实现高效率设计最直接有效的手段之一。

实战优化二:科学配置输入电容,抑制振铃与损耗

输入电容的设计常被经验主义所误导,但其对效率和稳定性的影响至关重要。输入电容网络是一个由不同电容构成的协同系统:

大容量电解电容: 用于应对热插拔浪涌电流。

大容量陶瓷电容: 通常为1206或1210封装,用于平滑输入电流纹波。

小容量高频陶瓷电容: 如0402或0201封装,用于滤除高频噪声。

封装内电容: 如Silent Switcher 2架构,将匹配的电容集成于封装内部,极大优化高频环路和EMI。

问题分析: 若总输入电容不足或布局不当,在上管MOSFET导通的瞬间,巨大的瞬态电流会从输入电容抽取电荷,导致输入电压发生跌落和振铃。这与PCB走线及封装的寄生电感形成LC谐振电路,不仅产生开关噪声,还会增加开关器件的应力与开关损耗,严重时甚至引发系统不稳定。

优化验证:

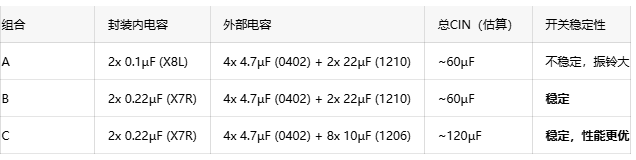

我们通过实验对比了不同输入电容组合(见表1)对性能的影响。

关键发现:

稳定性提升: 仅将封装内电容从0.1µF更换为0.22µF(组合A->B),即使总电容值变化不大,也足以显著抑制SW节点振铃,使系统恢复稳定。

效率提升: 对比组合B和C,在负载电流为15A时,增加外部输入电容使效率提升了约1.4%,对应损耗降低0.3W。这是因为更大的电容有效抑制了输入电压的跌落,降低了开关损耗。

电容选型注意事项:

直流偏压效应: 陶瓷电容的实际容值会随其两端直流电压的升高而急剧下降。例如,一个额定值22µF的1206电容在12V直流偏压下,实际容量可能仅剩不足10µF。而1210封装的电容降额特性通常优于1206。因此,对于12V输入,优先选用1210或更大尺寸的陶瓷电容。

温度特性: 注意介电材料,如X7R电容的最高工作温度为125℃,而X8L为150℃。在高温环境应用中,需确保电容在系统最高环境温度下仍能正常工作。

仿真辅助设计:

使用SIMPLIS等仿真工具可以提前预判输入电容配置的影响。通过建立包含寄生电感的降压电路模型,可以清晰地观察到,当输入电容值翻倍后,SW节点的电压振铃幅度和输入电压的跌落得到明显改善,为硬件设计提供了有力的理论依据。

总结

面向先进处理器的低压大电流电源设计是一项复杂的系统工程。本文通过具体的测试数据与热成像分析,揭示了优化SW节点PCB走线和科学配置输入电容对提升效率与稳定性的决定性作用。在追求更高功率密度的今天,工程师需要跳出传统经验,从器件物理特性、布局寄生参数到系统热管理进行全链路精细化设计,方能打造出满足未来算力需求的强大“能源心脏”。

推荐阅读:

技术双雄联手!逐点半导体与数字光芯共推Micro LED投影芯片升级