【导读】电源转换器作为现代电子系统的能量枢纽,承担着电能形式转换与功率调节的核心功能。其核心使命是将原始电能转换为负载所需的电压电流形式,同时实现效率最大化、体积最小化和成本最优化。

从智能手机内部毫米级的电荷泵芯片到数据中心机柜内输出1500安培的巨型转换模块,这些看不见的能量枢纽正决定着现代电子设备的性能极限与能效未来。

电源转换器作为现代电子系统的能量枢纽,承担着电能形式转换与功率调节的核心功能。其核心使命是将原始电能转换为负载所需的电压电流形式,同时实现效率最大化、体积最小化和成本最优化。

根据转换原理不同,电源转换器主要分为AC-DC、DC-DC、DC-AC及专用转换架构四大类型,其中DC-DC转换器因应用广泛成为技术创新主战场。

全球电源管理芯片市场规模预计2026年将达到550亿美元,其中中国占比超40%但国产化率不足20%,高端市场仍被TI、ADI等国际巨头主导6。随着5G基站、新能源汽车及AI服务器的需求爆发,高功率密度与多模式智能切换正成为技术演进的关键方向。

一、 核心原理与类型划分

电源转换器根据输入输出特性可分为四大类型,每类在电路拓扑和工作原理上存在本质差异。

AC-DC转换器通过整流、功率因数校正(PFC)和隔离变换三级架构将交流电转换为直流电。关键元件包括整流桥堆、高压MOSFET(如CoolMOS)和PFC控制器,其中图腾柱PFC拓扑可将效率提升至99%。公牛集团通过安全隔离技术主导国内转换器市场,市占率达62%。

DC-DC转换器包含三种主流拓扑:

●Buck降压型:通过占空比控制降低输出电压,效率可达98%

●Boost升压型:利用电感储能升高电压,适用于电池供电设备

●Buck-Boost升降压型:如南方科大开发的三模式混合架构(3M-BBHC),通过飞电容减少开关管数量,峰值效率达97.6%

DC-AC逆变器采用全桥拓扑和SPWM调制技术,光伏领域要求THD<3%。华为光伏逆变器采用多电平拓扑将效率提升至99%。

新兴架构呈现多元化发展:

●压电转换器:加州大学圣迭戈分校开发的集成式DSPPR方案,损耗降低310%,体积缩小80%

●混合开关电容:伯克利分校1500A/48V至1V转换器采用垂直供电架构,功率密度759W/in³,满足AI GPU需求

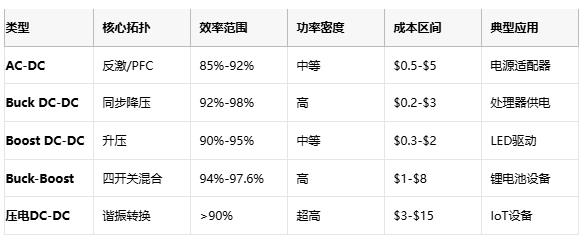

表:主流电源转换器类型特性对比

二、成本结构与选型要则

电源转换器的成本构成与选型策略直接影响系统性能和经济效益。

成本结构深度解析

●IC芯片成本:占BOM 35%-60%,车规级PMIC溢价达50%

●磁性元件:电感/变压器占20%-30%,车用OBC要求AEC-Q200认证

●电容组件:电解电容占15%,日本Chemi-Con主导高压市场

●认证费用:AEC-Q200认证增加成本30%,医疗认证(ISO 13485)增加50%

六大选型维度

1. 负载特性匹配

●服务器CPU供电:dV/dt>100V/μs,需多相Buck方案

●车用ECU:选耐压80V的DC-DC,满足ISO 16750抛负载要求

2. 效率与热管理

●5G基站:效率>96%,自然散热优先

●快充芯片:峰值效率>98%,电荷泵架构降低热损耗

3. 功率密度演进

●数据中心:>500W/in³,伯克利1500A模块采用耦合电感集成技术

●智能手机:01005封装电感,TDK MLJ系列体积缩小40%

4. 成本敏感领域

●家电电源:选用非隔离Buck,节省光耦和变压器成本

●消费电子:国产PMIC价格比TI低30%-50%

5. 车规级特殊要求

●温度范围:-40℃~150℃(Grade 0)

●振动测试:通过20G随机振动认证

●功能安全:ISO 26262 ASIL-C合规

6. 国产替代策略

●工业领域:南芯SC8883替代TI BQ25703,成本降40%

●消费电子:圣邦微PG8108替代ADI LTC3643,性价比提升35%

表:电源转换器选型决策矩阵

三、头部原厂竞争力全景

全球电源转换器市场呈现国际巨头技术领先与中国厂商加速替代的双轨格局。

国际头部厂商

1. 德州仪器(TI):全球市占率21%,产品品类超12.5万种,多通道PMIC绑定SoC销售策略6

2. Power Integrations:高压AC-DC领导者,SCALE IGBT驱动器用于高铁牵引系统,单价$5-$509

3. ADI:收购Maxim后强化车规优势,LT8640S效率达98%

4. 英飞凌:碳化硅方案提升EV充电效率,CoolSiC MOSFET用于22kW OBC

中国代表企业

1. 南芯半导体:电荷泵快充芯片突破100W,SC8571价格较TI低30%6

2. 圣邦微电子:1400种产品覆盖工业级PMIC,替代TI TPS系列

3. 华为海思:自研服务器电源模块,效率钛金级(96%)

4. 茂达电子:多模式切换专利(CN118826474A),提升轻载效率15%1

表:全球电源转换器头部原厂竞争力矩阵

四、未来趋势与国产化路径

电源转换技术正向高频化、集成化和智能化三大方向演进。

技术突破方向

1. 第三代半导体集成

●英飞凌CoolSiC MOSFET使11kW OBC体积缩小40%,GaN HEMT将快充功率密度提升至3W/cm³9

2. 数字控制可调架构

●茂达电子多模式专利实现无缝切换,轻载效率提升15%1

3. 压电-电容混合拓扑、

●UCSD研发的DSPPR转换器将损耗降低310%,厚度<1mm10

国产化替代路径

●消费电子:南芯电荷泵芯片打入OPPO供应链,100W方案成本$2.5

●工业控制:华为光伏逆变器全球份额23%,采用自研MPPT算法

●车规认证:比亚迪IGBT4.0通过AEC-Q101,OBC模块成本比英飞凌低30%

●专利突破:2023年中国电源芯片专利增长40%,茂达多模式专利(CN118826474A)实现零电压切换1

成本优化策略

●磁性元件集成:伯克利方案采用3D打印电感,减少铜损20%7

●工艺创新:中芯国际40nm BCD工艺量产PMIC,晶圆成本降15%

●本地化配套:顺络电子车规电感通过比亚迪认证,交期缩短至8周

当工程师选择一颗德州仪器的多通道PMIC时,支付的不仅是芯片本身的价格,更是其背后12.5万种产品数据库和65亿美元收购国家半导体的战略布局所构筑的技术壁垒6。

电源转换器的选型已超越简单的参数对比,成为系统级能效战略的核心环节。国际巨头凭借专利壁垒和生态绑定维持高端市场统治,而中国厂商通过局部创新和成本重构在消费电子与光伏领域实现突围。

随着第三代半导体与数字控制技术的融合,电源转换器将在效率(突破99%)与功率密度(>1kW/in³)的边界上持续突破,而国产替代的窗口期正从消费电子向工业与车规领域加速延伸。

推荐阅读: