【导读】以太网交换机作为现代网络基础设施的核心枢纽,已从简单的二层帧转发设备演进为支持多业务感知、低延时、高可靠的智能节点。尤其在工业互联网与智能电网建设中,其技术性能直接关系到数据传输效率与系统稳定性。本文将深度解析交换技术演进路径、核心工作机制、关键性能指标及行业定制化创新,揭示新一代交换机的技术内核与产业价值。

以太网交换机作为现代网络基础设施的核心枢纽,已从简单的二层帧转发设备演进为支持多业务感知、低延时、高可靠的智能节点。尤其在工业互联网与智能电网建设中,其技术性能直接关系到数据传输效率与系统稳定性。本文将深度解析交换技术演进路径、核心工作机制、关键性能指标及行业定制化创新,揭示新一代交换机的技术内核与产业价值。

一、技术演进:从二层交换到自适应业务交换

1. 二层交换的奠基时代

早期交换机本质是多端口网桥,通过MAC地址学习与存储转发机制分割冲突域,将广播域控制在端口级别。其核心价值在于提升局域网吞吐量,但无法处理跨子网通信,且广播规模受限。

2. 三层交换的跨层革命

● “一次路由,多次交换”机制:融合路由器与交换机优势,在OSI第三层实现IP包转发,二层直通交换速度可达线速。例如采用MPC8245处理器+Marvell 98EX108交换芯片的方案,支持48FE+4GbE端口,跨子网转发延迟降低至微秒级。

● 千兆时代突破:1998年千兆以太网标准(YD/T 1099-2001)推动三层交换机成为核心,支持VLAN、GMP组播注册协议及生成树算法(STP),满足大型园区网需求。

3. 多业务交换与线速转发

● 4~7层业务感知:引入深度报文识别(DPI)技术,实现基于应用的QoS策略。华为S6500系列支持MPLS、IPv6双栈及内嵌安全模块,但初期● 采用流缓存架构易受网络攻击(如冲击波病毒)。

● 全分布式逐包转发:2003年后为应对安全威胁,华为Quidview等产品采用全分布式架构,消除流缓存漏洞,保障复杂拓扑下的稳定性。

4. 自适应业务交换时代

深度业务感知与资源动态调度成为核心:

● 业务关联:通过Netflow/sFlow分析网络流量,动态调整带宽策略;

● 安全基因内嵌:支持IDS/IPS行为分析(符合YD/T 1627-2007安全标准),如金融系统中实时阻断异常访问;

● 环境自适应:工业交换机采用活性炭吸附湿气+防震结构(耐5000g冲击),适应新能源集控中心高湿振动环境。

二、核心工作机制与性能指标

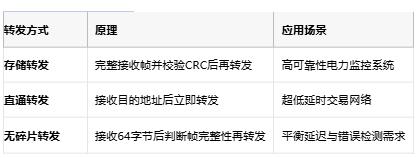

1. 交换机制的三种范式

2. 关键性能指标解析

● 吞吐量与背靠背帧:千兆交换机需满足≥148.8万帧/秒的吞吐,背靠背转发能力决定突发流量承受力;

● 队头阻塞(HOL)抑制:通过虚拟输出队列(VOQ)技术,避免单一端口拥塞拖累全网,工业交换机要求时延抖动≤10μs;

● 地址学习速率:电力交换机需支持>10,000 MAC/s的学习速率,确保设备快速入网。

三、电力工业场景的技术攻坚

1. 极端环境适应性设计

● 高温耐受:-40℃~85℃宽温运行(DL/T 1241-2024),采用热管散热+耐高温电容;

● 电磁兼容:通过IEC 61000-4-5浪涌测试,屏蔽效能≥70dB。

2. 安全冗余架构

● 双平面供电:支持DC 48V与AC 220V双输入,切换时间<20ms;

● 控制平面防护:基于YD/T 1629-2007标准,实现BPDU防护+风暴抑制,阻断非法协议报文。

3. 实时通信保障

采用时间敏感网络(TSN) 技术,实现变电站GOOSE报文传输时延<100μs,同步精度±1μs,满足智能电网差动保护需求。

四、未来趋势:AI驱动的网络自治

1. 深度业务感知智能化

● 应用识别引擎:通过NPU加速P2P流量特征提取,动态调整带宽策略;

● 预测性维护:基于交换机温度/流量历史数据,预判故障并切换冗余链路。

2. 云网融合架构

● SDN化控制:华为CloudEngine系列支持控制器集中策略下发,5分钟内完成全网QoS重构;

● 资源虚拟化:单台交换机虚拟为多逻辑设备,独立服务不同租户(如电网监控与办公网隔离)。

结语:从连接器到智能业务枢纽的蜕变

以太网交换机的演进史是一部性能跃迁与功能融合的历史:从二层帧转发到自适应业务交换,从微秒级响应到AI驱动的网络自治。在电力、工业等关键领域,其高可靠、低延时、安全合规的特性已成为新型基础设施的基石。未来,随着TSN与SRv6技术的普及,交换机将进一步演变为“感知-计算-传输”三位一体的智能节点,为工业互联网与AI算力集群提供无边界连接能力。

推荐阅读:

超300cd亮度+毫米级光域!艾迈斯欧司朗SYNIOS P2720重构车灯微光学架构

KEMET T495/T520 vs AVX TAJ钽电容深度对比:如何选择更适合你的设计?